BLOG

土地探しのコツ|現地調査のコツ:面積・形状・高低差、前面道路の読み解き、曜日・時間・天候で土地は表情を変える

土地探しのコツ|現地調査のコツ:面積・形状・高低差、前面道路の読み解き、曜日・時間・天候で土地は表情を変える

理想の住まいづくりは、最初の一歩をどう踏み出すかで到達点が変わります。

とくに土地探しは、家づくり全体の質と総予算を左右する最重要項目です。

ここでは、「何から始め、何を基準に決めるのか」を整理しながら、

理想の土地を見つけるための考え方をまとめました。

「なかなか土地が見つからない」「何から始めたら良いか分からない」「どう探したら良いか分からない」

そんなお悩みをお持ちの方に、ぜひご覧いただきたい内容です。

アーキプロダクツでは、建築家の視点で「暮らしやすさと設計の自由度」を両立できる土地選びをサポートしています。

目次

5,現地調査のコツ:面積・形状・高低差、前面道路の読み解き、曜日・時間・天候で土地は表情を変える

9,見つからない時の打開策:エリア拡張/条件緩和/古家・建築条件付

現地調査のコツ

面積・形状・高低差、前面道路の読み解き

気になる土地を見つけたら、必ず現地を自分の目で確かめましょう。

写真や地図ではわからない、現地特有の「クセ」や「ポテンシャル」が見えてくるからです。

今回は、建築士の視点から見た現地調査のチェックポイントを、

面積・形状・高低差・前面道路・時間(曜日・時間帯・天候)の5つに分けて解説します。

1.面積:数字だけで判断しない

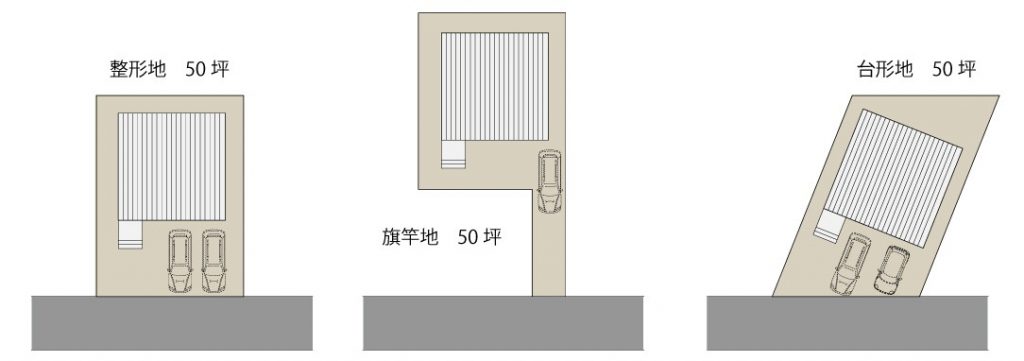

・土地面積は、購入判断の重要な指標ですが、土地の形によって有効面積が異なる。

たとえば、

・整形地と旗竿地(細長い通路の先に広がる土地)や台形の土地を比較すると、同じ土地の面積なのに、想定していた建物が建てれなかったり、駐車スペースがとれない場合もあります。

変形敷地の場合は、その土地に合わせた設計が必要になります。

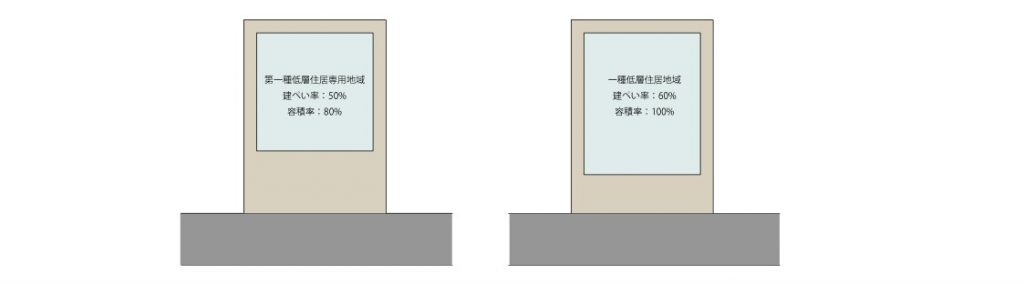

・建ぺい率・容積率によって、同じ土地の広さでも実際に建てられる延床面積が変わる

例:第一種低層住居専用地域(土地の広さ:50坪 建ぺい率:50%、容積率:80%の場合)

建築面積:25坪、延床面積:40坪

一種住居地域(土地の広さ:50坪 建ぺい率:60%、容積率:100%の場合)

建築面積:30坪、延床面積:100坪

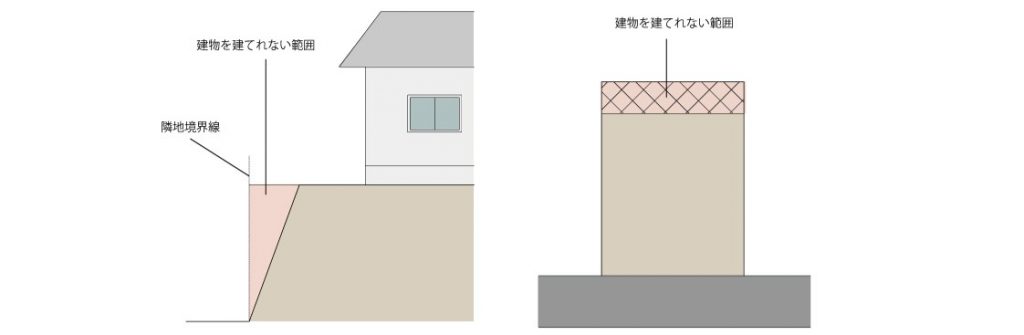

・その土地が高台だと擁壁の分、土地の使える広さが狭くなる

・隣地との距離を確保する必要があるため、設計上の有効面積は数字より小さくなる

(民法により境界線から50㎝以上離す必要がある)

このように、面積は「設計できる面積」として読み解くことが大切です。

気になる土地が見つかったら、建築士に配置プランの仮案を出してもらうと、

その土地でどの程度の建物が建てられるかをイメージできます。

2.形状:整形地が理想でも、不整形地にも価値がある

土地の形は、大きく「整形地」と「変形敷地」に分けられます。

整形地(四角い土地)は設計の自由度が高く、間取りの計画もしやすいため人気があります。

その分、価格が高く、競争率も高い傾向があります。

一方で、変形敷地(台形・三角形・旗竿地・高低差がある土地など)は、

設計上の工夫が必要になる代わりに、価格を抑えられるというメリットがあります。

たとえば旗竿地でも、奥に静かな中庭を設けることで、

外部からの視線を気にせず過ごせる、プライバシー性の高い住まいを実現できることもあります。

「形がいびつだからNG」と決めつけず、設計の工夫でどこまで価値を引き出せるかを見極めることが大切です。

ただし、将来的な資産価値という視点で見ると、

一般的には整形地の方が高く取引されやすい傾向があります。

土地を「住まいとしての快適性」で選ぶのか、「資産としての将来性」で選ぶのか、

その優先順位をあらかじめ整理しておくと、後悔のない選択ができます。

3.高低差:造成費と安全性を確認する

土地の高低差は、建築コストと安全性に大きく関わります。

高低差がある土地では、

・盛土(低い土地を高くする)

・擁壁(高い土地を支える壁)

といった造成工事が必要になる場合があります。

特に、道路より敷地が低い土地は注意が必要です。

大雨の際に雨水が流れ込み、床上浸水のリスクが高くなるほか、

下水の勾配(流れる角度)が取れず、盛土工事が必要になることもあります。

また、一般的に盛土工事をすると地盤が弱くなる可能性があるため、地盤補強する必要があります。

さらに、高さが3mを超える崖がある場合は「がけ条例」が適用され、

建築できる範囲が制限されることがあります。

購入前に、不動産会社や建築士、自治体の建築指導課や都市計画課で必ず確認しておきましょう。

これらの造成費は、条件によって数十万〜数百万円単位で発生します。

見た目の印象が良くても、予算を大きく圧迫する原因になりやすい部分です。

さらに、斜面地や崖地に近い場合は、

「土砂災害警戒区域(イエローゾーン・レッドゾーン)」に該当していないかを確認することも重要です。

市区町村のハザードマップで簡単に調べることができます。

ただし、「高低差がある=悪い土地」とは限りません。

たとえば南側が高く開けていれば、眺望や採光に優れた住まいが実現できることもあります。

大切なのは、造成費と設計メリットのバランスを事前に把握しておくことです。

4.前面道路:建築の可否と暮らしやすさを左右する

土地が接している道路(前面道路)は、

建築の可否を決定づける非常に重要なポイントです。

建築基準法では、建物を建てるには

「幅員4m以上の道路に2m以上接していること」が条件となります。

この条件を満たしていないと、原則として「再建築不可」となります。

また、前面道路の種類にも注意が必要です。

・公道:自治体が管理。原則として建築可能

・私道:個人や複数人で所有。通行や工事に他者の承諾が必要になる場合がある

私道の場合は、権利関係や持分割合を必ず確認し、

水道・ガスの引き込み工事に支障がないかもチェックしておきましょう。

さらに、日常生活の視点では、

・車の出し入れがしやすい幅員か

・通学路や生活道路として安全か

・夜間の明るさや交通量はどうか

といった点も見逃せません。

前面道路は、「建築の条件」でもあり「暮らしの快適さ」にも直結する部分です。

5.曜日・時間・天候で土地は表情を変える

土地の印象は、一度見ただけでは正しく判断できません。

曜日・時間・天候によって、街や土地の表情は大きく変化します。

平日と休日では、周辺の人通りや車の量、音の感じ方が異なります。

日中は静かでも、通勤・通学の時間帯は意外と交通量が多いケースもあります。

また、近隣に学校や公園、商業施設がある場合は、時間帯によって人の流れやにぎわい方も違ってきます。

天候による違いも見逃せません。

晴れた日には気付かなかった水はけの悪さや、雨音の響き方、湿気のこもり方など、

雨の日にこそ見える「土地の本当の性格」があります。

さらに、季節や太陽の角度によって、光の入り方や影の動きも変わります。

冬場の日照時間や、夏場の西日などを確認しておくと、

住んでからの体感温度や快適性が大きく変わります。

土地は、一瞬の印象だけで判断せず、

「朝・昼・夜」「晴・雨」「平日・休日」といったさまざまな条件下で見てみることが大切です。

そうすることで、図面やデータだけでは分からない「暮らしのリアル」が見えてきます。

まとめ

土地の魅力は、図面や数字だけでは判断できません。

現地調査を通して、

・面積は「使える面積」として考える

・形状の工夫で不整形地も選択肢に

・高低差は費用と安全性の両面で確認

・前面道路は建築条件と生活環境の両方から見る

・曜日・時間・天候によって土地の印象は変わるため、複数のタイミングで確認する

これらを意識することで、土地の本当の価値を見極める力が身につきます。

アーキプロダクツでは、土地診断や配置プランのご提案を通して、

「建てられるか」だけでなく「どう建てるか」までを一緒に考えています。

土地探しの段階から建築士に相談することで、

理想の住まいづくりがよりスムーズに進められます。